कौन थे सर छोटूराम और कैसे बन गए किसान के भगवान, पढें………….

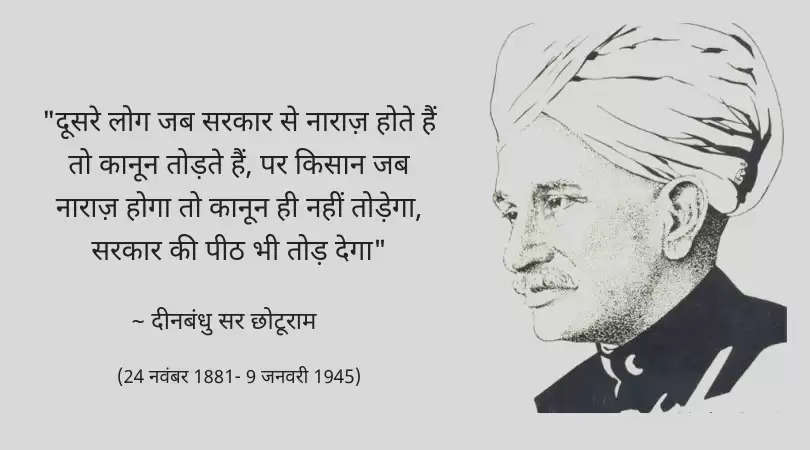

चौधरी छोटूराम का जन्म जिला रोहतक के गढ़ी सांपला नामक एक छोटे से गाँव में 24 नवम्बर 1881 को ओहलान गोत्रीय जाट किसान चौ . सुखीराम के घर हुआ। उनके बचपन का नाम राम रिछपाल था। उनकी माता जी का नाम सिरिया देवी था। चौ . छोटूराम का विवाह 12 वर्ष की आयु में 5 जून 1893 ई॰ को ज्ञानो देवी सुपुत्री नान्हा सिंह गुलिया झज्जर ( खेड़ी जट्ट ) में हुआ था। चौधरी छोटूराम अपने भाईयों में सबसे छोटे थे इसलिए परिवार के सब लोग इन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल में मास्टर जी ने भी रजिस्टर में उनका नाम छोटूराम दर्ज कर दिया था और ये महापुरूष छोटूराम के नाम से विख्यात हुए।

खेद का विषय है कि उनका अध्ययन करने वाले विद्वान इस विकास की प्रक्रिया को ठीक जिस प्रकार वह घटी उस प्रकार नहीं लेते और यहीं गलती खा बैठते हैं। कोई स्पष्ट ढंग से उन्हें शुरू से ही राष्ट्रीय स्तर का नेता बना देते हैं , तो कोई उनके जीवन में निरे ‘ झूठे दिखावे ’, ‘ कांट्राडिक्संस ’ आदि देख बैठते हैं। शहरी वकीलों ने उनसे ईष्र्या बरती और मुव्वकिलों को बहका कर उनसे दूर रहने के प्रयत्न किए। जाहिर है छोटूराम को अपने धंधे में बना रहने के लिए उन शहरी वकीलों के हथकण्ड़ों का जवाब देना था। अतः उन्होनें गाँव के मुव्वकिलों को , विशेष रूप से जाटों को , जिनका रोहतक में बाहुल्य था , प्रभावित करना शुरू किया। पर बिना ठोस आधार के तो यह प्रभाव स्थायी नहीं रह सकता था। अतः उन्होंने इसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रयत्न शुरू किए। उनके अपने शब्दों में : “ 1912 में मैं रोहतक आ गया। यहाँ बहुत ही अच्छे कार्यकत्र्ताओं का दल पहले से विद्यमान था जिसके सब सदस्य , छोड़कर चौधरी लालचन्द और कुछ सेवानिवृत सैनिक अफसरों के , आर्य समाजी थे। सबसे सलाह – मश्विरा हुआ और जाटों को सुप्त अवस्था से जगाने के लिए अभियान छेड़ दिया गया। ” यह अभियान किस प्रकार का था ? समाज को सुप्त अवस्था से कैसे जगाया गया ? छोटूराम के शब्दों में यह ब्यौरा भी प्रस्तुत है। “ हमारे गुरू के प्रयत्न अपने समाज के सामाजिक , आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के प्रोग्राम पर आधारित थे। परिणाम बड़ा ही अच्छा रहा। ” जाट महासभा , जिसकी नींव 1906 में उत्तरप्रदेश में पड़ चुकी थी , की यहाँ भी शाखाएँ स्थापित हो गई। 1913 में रोहतक में जाट स्कूल स्थापित हो गया। जिसकी प्रबन्ध कारिणी के छोटूराम सैक्रेटी चुने गए। इस प्रकार थोड़े से समय में ही छोटूराम जातीय नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

दीनबन्धु का बीजरोपण

चौ . छोटूराम द्वारा मुवक्किलों के साथ किए जा रहे यथेष्ट सम्मानजनक व्यवहार पर सख्त एतराज उठाते हुए कहने लगे कि इस तरह से आचरण से इस पवित्र पेशे की आब पर आँच आती है। जो हम सबके लिए नुकसानदेह है। इस प्रकार के व्यंग्य और कटाक्ष के बावजूद छोटूराम अपनी राह चलता गया। यहीं पर उसके दीन बन्धु होने का बीजारोपण हो गया। यूनियनिस्ट पार्टी का एक महान स्तम्भ बन कर उन्होंने इसके भव्य भवन को यह गौरवशाली रूप प्रदान किया कि सम्भवतः पंजाब के सार्वजनिक जीवन में किसी भी राजनीतिक संगठन ने आज तक ऐसा रूप प्राप्त नहीं किया होगा। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो छोटूराम की स्थिति में और भी मजबूती आई। उनके जातीय नेतृत्व की बढ़ती हुई साख को देखकर सरकार में उन्हें जिला सैन्य कमेटी का सैक्रेटी मनोनीत कर दिया। चौ . छोटूराम ने जाटों को सेना में भर्ती करवाने की मुहीम खूब जोरों से चलाई। ऐसा करने के उनके दो उद्देश्य थे। गरीब किसानों की सैन्य सेवा से आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी , और दूसरे घर से बाहर निकल कर वे कुछ सीखेंगे। छोटूराम की दोनों ही बातें एक दम सही निकली। कालान्तर में सैन्य सेवा से हरियाणवासियों में जो आर्थिक – सामाजिक परिवर्तन आया। वह अत्यधिक विस्तृत और गहरा था। सरकार ने उन्हें राव साहब की पदवी दी थी और 100 एकड़ भूमि प्रदान की। चौधरी छोटूराम की लेखनी का चमत्कार “ जाट गजट ( 1916) ” नामक साप्ताहिक पत्र में देखा जा सकता है। इसी समाचार पत्र में चौ . छोटूराम ने “ बेचारा जमीदार ” नाम से कुछ लेख लिखे थे। इन लेखों का प्रभाव इतना हुआ कि पाठकों की प्रेरणा पर इन्हें पुस्तक रूप दे दिया गया। छोटूराम की लेखनी जब लिखती थी तो आग उगलती थी। “ बाजार ठगी की सैर ” और “ बेचारा किसान ” के लेखों में से 17 लेख जाट गजट में छपे। झज्जर के ये जुझारू नेता चौ . छोटूराम विकास व राजस्व मंत्री बने और गरीब किसानों के मसीहा बन गए।

चौधरी छोटूराम ने अनेक समाज सुधारक कानूनों के जरिए किसानों को शोषण से निजात दिलवाई। उनका स्थान भारत के तत्कालीन नर्मदलीय कांग्रेसी नेताओं में था। राजा रामपाल सिंह के राज घराने से सम्बन्ध होते हुए भी कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए थे। पं॰ मदन मोहन मालवीय और दूसरे कांग्रेसी नेताओं का सदैव जमघट लगा रहता था। राजा साहब के यहाँ राष्ट्रीय चेतना का साहित्य और अखबार आदि भी प्रचुर मात्रा में मिलते थे। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर दिन – रात वहाँ बहस भी होती रहती थी। लगता है छोटूराम को इन सब बातों ने अत्यधिक प्रभावित किया। वे सार्वजनिक जीवन में उतरने के लिए प्रेरित हो गए। सन् 1923 में छोटूराम ने पंजाब के जाने – माने मुस्लिम नेता सर फजले हुसेन के साथ मिलकर किसानों का एक जबरदस्त संगठन बनाया जिसे युनियनिस्ट पार्टी या जमींदार लीग कहते है। इसके बाद छोटूराम जीवन पर्यन्त युनियनिस्ट पार्टी में रहे। यह उनके नेतृत्व का तीसरा और अन्तिम आयाम था। अब उन्होने अपनी समस्त शक्ति नए , विस्तृत , धर्म निरपेक्ष प्रोग्राम को क्रियान्वित करने में लगा दी। दिन – रात , कहने का तात्पर्य कि सारे समय , सब स्थितियों में , अब उनके सामने एक ही बात रहती थी कि पंजाब के किसानों को , पिछड़े शोषित वर्गो को उठाकर और उन्हें एक मजबूत सूत्र में बांध कर सबसे शक्तिशाली पार्टी बनाया जाए। इतनी लगन से काम करने वाले को असफलता के दर्शन नहीं होते। यह एक निर्विवाद सत्य है। ऐसा ही छोटूराम के साथ हुआ। साथ ही सार्वजनिक जीवन का राजनीतिक ध्येय और प्रोग्राम भी कच्चे मस्तिष्क में अंकित हो गया। “ वह ध्येय था स्वराज्य प्राप्ति और प्रोग्राम का संवैधानिक राजनीति ” छोटू राम जीवन पर्यन्त इन दोनों बातों से जुड़े रहे। इन्हीं को लेकर वे कांग्रेस में आए और जब कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन का प्रोग्राम अपनाया तो उससे अलग होकर इन दोनों बातों को सामने रखकर नया दल बनाकर उसमें जीवन भर रहे। चौधरी छोटूराम का प्रथम मन्त्रिकाल 1924 ई॰ से आरम्भ होकर 26 दिसम्बर 1926 ई॰ तक रहा।

उदाहरण के लिए , यह पंजाब कांग्रेस की विरोधी थी पर गांधी जी को अपना नेता और पथ प्रदर्शक मानती थी। इसी प्रकार यह जिन्नाह के पंजाब में दखल देने के विरूद्ध थी , पर सिकन्दर – जिन्नाह पैकेट ( 1937) पर हस्ताक्षर करके अपने साथियों को छूट दे दी कि राष्ट्रीय स्तर पर वे मुस्लिम लीग के साथ रह सकते हैं। सिखों के संबंध में भी यह बात थी एक तरफ यह आजाद पंजाब के विरूद्ध थी और दूसरी तरफ सिकन्दर – बलदेव पैकेट ( 1942) बना लिया था। इससे राजनीतिक अस्थितरता बढ़ी और छोटूराम सरीखे महान नेताओं के न रहने पर यही अस्थिरता युनियनिस्ट पार्टी को ले डूबी।

छोटूराम के युग में पंजाब में तीन जातियां – हिन्दु , मुसलमान और सिख का वर्चस्व माना जाता था। छोटूराम ने अपने राजनैतिक जीवन के दौरान कभी – भी यह दिखाने का प्रयास नहीं किया कि वे केवल एक विशेष जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे प्रत्येक विषय में पूर्ण व्यवहारवादी दृष्टिकोण रखते थे और कभी भी भावावेश के वशीभूत होकर उन्होने कोई काम नहीं किया।

किसानों के हितों के लिए लड़ने के कारण कुछ स्वार्थी तत्वों ने छोटूराम को साम्प्रदायिक भी कहना आरम्भ कर दिया। हिन्दु , सिख और मुसलमान किसानों को आर्थिक आधार पर एकमंच पर लाने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को साम्प्रदायिक कहना कहाँ तक उचित है। इस बात पर विचार करना अति आवश्यक है।

परन्तु यह मजबूत संगठन अधिक दिन तक प्रांत की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं कर सका। चौ . छोटूराम की मृत्यु के बाद ( 1945) इसमें पतन के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। इसके कारण युनियनिस्ट पार्टी में बहुत सारी कन्ट्राडिकशन्स थी , जैसे राष्ट्रीय पार्टीं और स्थानीय संगठनों से अपने संबंधों को यह स्पष्ट नहीं कर पाई।

चौ॰ छोटूराम के कृषि सम्बन्धी कार्य

भारत के राजनीतिक इतिहास में चंद लोग ही ऐसे मिलते हैं जो देश के भूखे – नंगे गरीबों , जमीदारों तथा सूदखोर महाजनों द्वारा शोषित किसानों और भ्रष्ट नौकरशाहों द्वारा उत्पीड़ित लोगों के जीवन में खुशियाँ भरने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे हो। ऐसे लोगों में चौधरी छोटूराम का स्थान बहुत ऊँचा है। इस देश की राजनीति में ऐसे लोगों का भी वर्णन मिलता है।

एक समय ऐसा था कि पंजाब में लगभग कृषि ही प्रान्तीय अर्थ – व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। अतः भू – स्वामित्व के कारण जाटों का महत्व स्वतः ही माना जाता था। बोर्ड ऑफ़ इकानामिक इन्कवारी के आलेख से पता चलता है कि रोहतक मे बड़े जमींदार कम और छोटे जमींदार अधिक थे।

सिंचाई की सुविधा का अभाव

किसान के पास चाहे कितनी भी भूमि क्यों न हो। यदि उनमें सिंचाई की सुविधा नहीं है तो उसकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधर सकती है। जिला रोहतक में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए समय – समय पर छोटे – छोटे प्रयास होते रहे हैं लेकिन प्रतिफल आशा जनक नहीं रहे। जहाँ पर पानी खारा है और सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है , वहाँ हमने बोरिंग करना आरम्भ किया हुआ है। मियाँवाली और रोहतक जिले में कहीं – कहीं दो सौ फीट की गहराई से पानी निकाला गया है।

किसानों के विकास के लिए तकनीकि जानकारी देना

खेती अब लाभदायक पेशा बन गई थी और खाद्यान्नों का उत्पादन कई गुणा ज्यादा हो गया था। विशेष मौकों पर किसानों को विकसित कृषि यन्त्र भी दिए जाने लगे थे। इसलिए उन्नत किस्म के बीज भी मिलने लगे थे। किसानों को बीज बोने तथा फसल काटने के लिए नई तकनीकि सहायता भी दी जाने लगी थी। उनका अपने खेतों में नई – नई किस्म के खादों का प्रयोग करना भी सिखाया गया था। बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए कुए खोदे गए थे। कुछ इलाकों में टयूबवैलों के लिए बिजली आपूर्ति कर दी गई थी। टयूबवैल ( नलकूप ) लगाने तथा नए किस्म के औजार खरीदने के लिए अनुदान दिए गए थे।

पंजाब भूमि हस्तान्तरण कानून 1907

सन् 1901 ई॰ के कानून के अनुसार कृषि योग्य भूमि केवल जमींदारों को ही बेची जा सकती थी और गैर जमींदार जातियों पर यह पाबन्दी थी कि वे 20 वर्ष की अवधि से अधिक किसी भी भूमि को रहन नहीं रख सकती थी। सन् 1901 ई॰ के कानून मे सन् 1907 ई॰ में एक संशोधन किया गया। इसको पंजाब भूमि हस्तान्तरण कानून 1907 कहा जाता है। इस संशोधित कानून के अन्तर्गत कब्जे के अधिकार को भूमि की परिभाषा में लिया गया है और जमींदार तथा गैर जमींदार भू – स्वामियों को यह अधिकार दिया कि वे कब्जे के अधिकार के स्वामित्व खरीदने का अधिकार प्राप्त हो गया।

सुनहरी कानूनों का सूत्रपात 1929

सन् 1929 ई॰ से आरम्भ होकर बाद के वर्षों तक रहने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव ने पंजाब सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वह ऋण की बढ़ती हुई समस्या से निबटने के लिए कानून बनाए। ( निर्धारित मानक ) से कम होते हैं और दूसरे मामले में अर्थात् जिन्स लेते समय माप – तोल मानक से अधिक होते है। अतः लेते समय ज्यादा तोलना और देते समय कम तोलना भी ऋण का एक कारण है।

कर्जा माफी अधिनियम 1935

यह क्रान्तिकारी ऐतिहासिक अधिनियम दीनबन्धु चौधरी छोटूराम ने 8 अप्रैल 1935 में किसान व मजदूर को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनवाया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दुगुना पैसा दिया जा चुका है वे ऋणी ऋण – मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी ( रीकैन्सिलेशन ) बोर्ड बनाए गए जिसमें एक चेयरमैन और दो सदस्य होते थे। दाम दुप्पटा का नियम लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारू पशु , बछड़ा , ऊँट , रेहड़ा , घेर , गितवाड़ आदि आजीविका के साधनों की निलामी नहीं की जाएगी।

पंजाब ऋण राहत कानून 1935

इस परीक्षण से ही पंजाब में किसानों के लिए सुनहरी कानूनों की परम्परा आरम्भ हो जाती है। किसानों की ऋण समस्या को लेकर पंजाब कौंसिल में सरकार की तरफ से सन् 1934 में पंजाब ऋण राहत बिल प्रस्तुत किया गया जोकि 8 अप्रैल 1935 ई॰ में कानून बनकर पंजाब में लागू हुआ। इस बिल का विरोध शहरी हिन्दुओं की तरफ से होना ही था। राजा नरेन्द्र नाथ कश्मिरी ब्राहमण थे और साथ में बहुत बड़े जमींदार भी थे। उनकी विचारधारा हिन्दू महासभा से मेल खाती थी। वे ऋण बिल जैसे प्रस्तावों को हिन्दुओं पर चोट समझते थे। वस्तुतः यह बिल हिन्दुओं पर चोट न होकर ऋण में फसे किसानों को कुछ राहत दिलाने का एक प्रयास था। किसान ऋण के नीचे कितना दबा हुआ था।

किसानों की परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए और किसानों को ऋण से मुक्ति दिलाने की भावना से प्रेरित होकर चौधरी साहब ने बिल पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य उन लाखों जमींदारों और देहातियों को लाभ पहुँचाना है। अतः सूदखोर साहूकारों के हथकण्डों को जोकि वे ऋण प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं , इस कानून से काटा जा सकता है।

साहूकार पंजीकरण एक्ट – 1938

यह कानून 2 सितम्बर 1938 को प्रभावी हुआ था। इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी को कर्ज नहीं दे पाएगा और न ही किसानों पर अदालत में मुकद्मा कर पायेगा। इस अधिनियम के कारण साहूकारों की एक फौज पर अंकुश लग गया।

गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट – 1938

यह कानून 9 सितम्बर 1938 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 के बाद कुर्की से बेची हुई थी तथा 37 सालों से गिरवी चली आ रही थी , वो सारी जमीनें किसानों को वापिस दिलवाई गई। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज पर जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देना होता था। इस कानून के तहत मूल राशि का दोगुना धन साहूकार प्राप्त कर चुका है तो किसान को जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया।

कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम – 1938

यह अधिनियम 5 मई 1939 से प्रभावी माना गया। इसके तहत नोटिफाइड ऐरिया में मार्किट कमेटियों का गठन किया गया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य एक रूपये में 60 पैसे ही मिल पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। आढ़त , तुलाई , रोलाई , मुनीमी , पल्लेदारी और कितनी ही कटौतियों होती थी। इस अधिनियम के तहत किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना। आढतियों के शोषण से किसानों को निजात इसी अधिनियम ने दिलवाई।

बनिये का व्यवहार

कपास , गुड़ , तेल , सरसों , गेहूँ और कर्जदार की दूसरी कृषि उपज सब सीधे बनिये की दुकान में चली जाती हैं। परम्परा के अनुसार कर्जदार को समय – समय पर अपने साहूकार को चारा , ईंधन , दूध और बेगार ( बिना मेहनताना दिए काम लेना ) भेंट स्वरूप देनी पड़ती हैं।इसके अतिरिक्त हमारे प्रान्त में आम प्रचलन यह है कि साहूकार अपने आसामी की बहुत सारी फसलें या पैदावार खलिहान में से ही उठा ले जाता है। इसके कारण कर्जदार फसल आने के एक महीने के भीतर ही अपनी आम जरूरत की चीजों अनाज इत्यादि साहूकार से मोल लेने पर विवश हो जाता है। यहाँ रिवाज यह है कि साहूकार अपनी आसामी को दिए अनाज आदि का भाव उस समय प्रचलित बाजार भाव से अधिक लगाएगा। इस तरह साहूकार को मुनाफा बहुत अधिक होता है और कृषक या आम जनता को ऋण का भार उठाना पड़ता है।

व्यवसाय श्रमिक अधिनियम – 1940

यह अधिनियम 11 जून 1940 को लागू हुआ। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलाई। सप्ताह में 61 घंटे , एक दिन में 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। वर्ष भर में 14 छुट्टिया दी जाएगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए प्रयोग हो पाएगी। इन सबकी जांच एक श्रम निरीक्षक द्वारा समय – समय पर की जाया करेगी।

मण्डी जल विद्युत योजना

हम चौधरी साहब के उन कार्यों के विषय में लिखना चाहते हैं जो कि उन्होंने अपने प्रथम मन्त्रिकाल में जनहित के लिए किए थे। मन्त्री बनने पर चौधरी साहब को कृषि विभाग का कार्य दिया गया। कृषि मन्त्री के रूप में पंजाब को हरा भरा बनाने में चौधरी छोटूराम ने कोई कमी नहीं रखी। इनसे पहले सरकार ने एक प्राइवेट कम्पनी को आर्थिक सहायता देकर माधोपुर जल विद्युत योजना आरम्भ करवाई थी। चौधरी साहब ने कृषि मन्त्री का कार्य भार सम्भालते ही मण्डी जल विद्युत योजना को आरम्भ किया। इसके पूर्ण होने पर आधे पंजाब को बिजली और पानी मिलने की सम्भावना स्पष्ट दिखाई देती थी।

कृषक सहायता कोष

चौधरी छोटूराम उस खतरे को भी जानते थे , जो किसानों के लिए आग चीज थी। ये खतरे प्राकृतिक आपदाओं के थे। जैसे ओले पड़ना , बाढ़ आना , टिड्डी दल का प्रकोप होना और सूखा पड़ना आदि जो किसान की फसलों को बर्बाद कर दिया करते थे। पंजाब के किसानों को इन आपदाओं से बचाने के लिए पंजाब रिलीफ फंड ( पंजाब मदद कोष ) की स्थापना की गई थी और सरकार ने 55 लाख रूपये साल की रकम जमा की थी। ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए दिया गया रूपया वापिस नहीं लिया जाने वाले था। सरकार ने बहुत से माल गोदाम स्थापित किए थे। जहाँ किसान कृषि उत्पादों का अनुकूल भाव आने तक अपनी पैदावार को रख सकता था। इनका किराया साधारण था , जो किसान की पहुँच के भीतर था। किसानों ने इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया और आर्थिक उत्थान के लिए बहुत अधिक प्रयास किया।

भाखड़ा बाँध योजना

बीसवीं सदी शताब्दी के आरम्भ में निक्लसन नामक एक अंग्रेज सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर ने भाखड़ा बांध योजना की यह सम्भावना द्वारा पंजाब के सूखे जिलों रोहतक और हिसार को पानी सुलभ कराने का प्रस्ताव सुझाया था। यह योजना अनेक वर्षों तक मात्र कागजों में ही दबी रही। यदा – कदा इस पर विचार करने का प्रश्न आया। तो अन्य विषयों को वरीयता देकर उसे भुला दिया जाता रहा और इसके स्थान पर सिन्ध सागर नहर का जन्म हो गया और इस रेतीले प्रान्त सिन्ध सागर में शहनबाज जैसे बड़े – बड़े व्यक्तियों ने बहुत सारी भूमि खरीद ली। मन्त्री बनने पर जब चौधरी छोटूराम ने सिन्ध सागर नहर की अपेक्षा भाखड़ा बांध को पुनर्जीवित करने के प्रयास आरम्भ किए तो बड़े मुसलमान जमींदार नाराज हुए और इस योजना का विरोध करने लगे। इस समय सरदार सुन्दर सिंह ने चौधरी साहब का साथ दिया।

निष्कर्ष

भारत गणराज्य में हरियाणा का गौरवपूर्ण स्थान है। यह राज्य कृषि , उद्योग और संस्कृति की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। इसी पुण्य भमि पर दीनबंधु छोटूराम ने जन्म लिया। वे केवल राजनीतिक सुत्रधार और नेता ही न थे , वरन् वे कृषकों के सच्चे हितैषी , दुखियों के अतरंगसाथी और शोषित – पीड़ित जनता के पोषक , सर्मथक और उद्धारक थे। उनमें चारित्रिक दृढ़ता थी। राजनीतिक सूझ – बूझ थी। इन सबसे भी बढ़कर वे एक महान इन्सान थे। जाति , भाषा , प्रांत आदि के भेद – भावों से ऊपर उठकर वे मानव और मानवता में गहरा विश्वास रखते थे। उनकी दृष्टि उदार और सम्प्रदाय – निरपेक्ष थी। अपने व्यक्तित्व की इन्हीं विरल विशेषताओं के कारण वे हरियाणा और समूचे भारत के राजनीतिक जीवन के क्षितिज पर एक – युग पुरूष और मसीहा के रूप में उदित हुए। उनका जीवन निश्चय ही अत्यंत प्रेरक और प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। ”